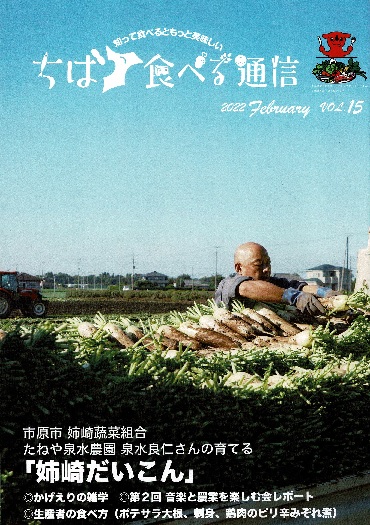

今回、JA市原市と共同で作られている姉崎蔬菜組合のブランド「姉崎だいこん」をちば食べる通信で取り上げていただいた事を感謝しております。

表紙のように、取材を受けたのは「たねや泉水農園」なので、個人名が出ておりますが、この雑誌では、姉崎蔬菜組合という団体の取り組み!ブランドに対する責任や日々の努力や、助け合い、お互いを高めあっている現状などを取り上げていただいています。

個人の農家、それぞれの努力は大事です。プライドを持って、とにかく自然の恵みや脅威と向き合い、農家として生きていく。

なぜ美味しいのか?それは、これまでの農業の歴史の中で培われ、切磋琢磨で研鑽し、そして現代にあった農法や、日本の基準に合わせ安全安心な食物を作ること!

姉崎だいこんは、薬も使います。ただ誤解されたくないのは、それは、大根の成長に妨げになるものから守り、多くの野菜を育てる為の必要最低限のギリギリのラインです。虫も鳥たちもその葉っぱを好み、春には虫食いだらけの葉っぱになります。自然を壊すような農法ではありません。

私は、たねや泉水農園に嫁ぐまで、大根を本気で必要としたのは、風邪で喉がとにかく痛くて、市販薬を飲んでも治らず、喉に直接噴射する薬や、うがいでも治らず、苦しくて苦しくてネットで検索したら「だいこんハチミツ」が良いと書いてあり、這うようにスーパーに行き、大根はちみつを作った時ぐらいです。確かに、即効性があり、あんなに痛かった喉の痛みが1時間程度で和らいだのが不思議だったのですが(個人の見解なので医学的根拠はありません)

興味を持った事などありませんでした。

まさか、姉崎だいこんを食べて、万能な上に、秋10月~春5月末までの間、それぞれの季節の違いで美味しさや食べ方を変えながら楽しめる事、切干大根にしても、とにかく美味しい事!惚れに惚れ込んで、今に至ります。

テレビの取材では、動画として、とても素敵に放送していただいたり、反響もありがたいです。ただ、このような冊子にしてもらったことで、実母が、何度も何度もページをめくって、写真を眺め、嬉しそうに写真を撫でているのを見て、涙が出るぐらい嬉しかったです。

手で撫でたくなるような、温かい記事。ありがとうございました。

基本的に姉崎だいこんは、14軒の農家が同じ農法で作られた大根を、畑で葉っぱは短くカットした上で、選果場で生産者ではない目で厳しく判断し品質チェックをしたうえで、市場へと出荷されます。

そのため、市場で値が付かないサイズ(大きすぎたり小さいもの)小さな傷やシミがあるものなど、美味しさには違いが無いものでも畑で廃棄しなくてはいけません。

たねや泉水農園では、その出荷用の大根ではなく、朝、畑で収穫したものを、自宅の綺麗な井戸水で1本ずつ手洗いしています。葉っぱも残せるだけ残して保存袋に入れています。

ちょっとこだわりすぎて、1日に私一人で洗える本数が限られてしまい、発送や直売用に用意できる本数も限られてしまいますが、これから春にかけて、葉っぱを残しつつ、暖かくなる気候で葉っぱに水分をとられて、すぐに新鮮さが失われてしまう季節になってきたので、なかなか新鮮さを守るが難しくなってきましたが、とにかく、お手元に届いた時に「え!こんなに大根って美味しいんだ!」が伝わる事を願っております。

よかったら、姉崎だいこんを味わってみてくださいね!

ちば食べる通信は、定期購読するタイプの雑誌です。下記にて詳細をチェックしてみてくださいね!千葉の美味しいをお届けする素敵な雑誌です。

https://chibataberu.com/about/